重磅|向华为学增长之:能落地的才叫战略 危机时刻的战略应变

其实战略规划只是万里长征走了第一步,就是用手指了指方向,能不能走到位,需要极其繁杂的管理行为去支撑它。任何领导都不要寄希望于我们企业没有管理就自然水到渠成,你可以自己不擅长管理,但企业中不能没有擅长管理的行为和人才。

张继立 原华为移动解决方案总裁

一、战略规划是门艺术,战略管理才是科学

因为我是一名教练,我经常会假设场景,用提问和讲故事的方法来隐喻地启发大家。

问题1:

任正非和马云都是大家公认的战略大牛,如果让任总、马老师和各位企业家制定我们公司的战略,做出来的战略会不会是一样的?

答案是肯定不一样。因为每个人的偏好、经验、优势和意图都不同,做出来的就一定不同,这就是典型的艺术家行为,都是独一无二的,没有相同。艺术家是很难通过这种一对多的培训方式培养出来,那就要有一些天赋和机遇,然后有一对一的教练启发出来的。

有些企业找了多个咨询公司帮自己定战略,做出来的都不相同。于是就困惑了,就问我哪个对,我告诉他都对,站在不同的角度去看,都有它的道理。

问题2:

那么到底谁做出来的战略是好战略?

谁真正把它落地了,谁的就是好战略,凡是不能执行落地的战略都是口号。

2015年秋天在北京一个咖啡厅,我和一家全球著名的战略咨询公司的中国区合伙人聊天,我就问他:一年你做了那么多项目,到底有多少落地的?最终的答案是几乎没有成功落地的。

就像我2016年担任一家企业顾问的第一天,他们的总裁就从保密柜里拿出一份装订精美的报告给我看,说这是2015年花了1000多万请了罗兰贝格帮他们做的战略咨询报告,有一些观点不理解,想请我先解读一下。这是多大的浪费!

这些咨询公司的顾问也不能说不辛苦,但他们用自己的偏好,自己的特长,自己的视角做出了一份自己觉得很满意的报告,最终我们的执行团队认为这不是他的偏好、他的特长和他的意愿,最终被束之高阁。

所以我说战略规划是门艺术,存在偶然性和不可复制性,但战略管理才是科学,科学是要见到必然的结果的,要通过科学的管理过程把我们的战略转化成市场结果。

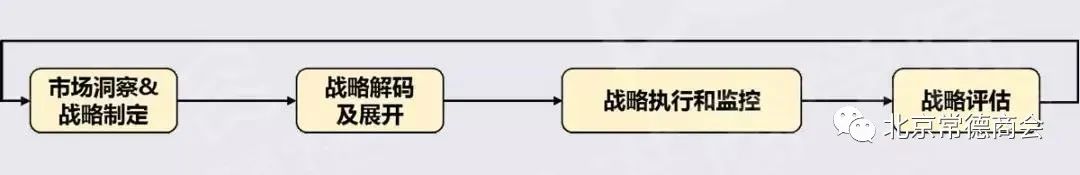

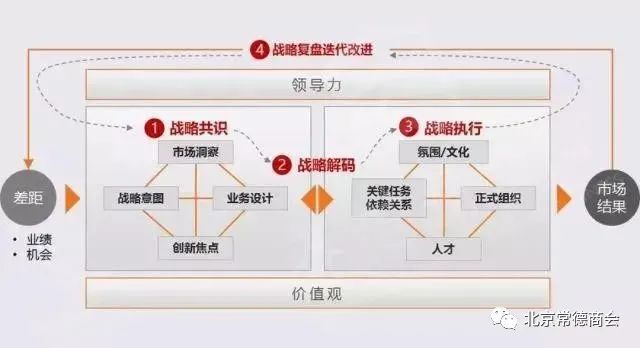

华为其实并没有刻意的追求战略规划的精妙,他花了大量的精力在进行战略可执行的科学管理,我们把这个称之为DSTE(Develop Strategy To Execution),有了这套框架就能确保我们从战略规划→战略解码→战略执行→战略评估形成一套闭环的动态螺旋成长的机制。

有人细心就发现,我给很多人讲过的各种方法都是动态闭环的机制,不论DSTE、BLM、瓶颈突破六步法、战略复盘、PDCA等,只有这样才能形成系统的螺旋成长。

华为的战略管理流程框架DSTE简版

二、战略规划的目的是为了达成可执行的共识,解决大家“愿不愿意干”的问题

很多企业花了很多银子请咨询公司做战略规划,我想告诉你那是多么亏的事情。

问题1:

做战略规划的目的是干什么?

每个人因为自己的角色不同带来的视角不同,我们俗称“屁股决定脑袋”。

老祖宗在造词的时候也很考究,叫“观点不同”,观点顾名思义,站在不同点上去观。老外也这么讲,Viewpoint就是站在不同的point上去view。销售站在自己的立场,总在指责产品和交付的问题;研发坐在自己的屁股,也在指责销售不专业;供应链也在指责周边团队的不配合……于是大家就这么内耗起来了。

你们很多人都听过我讲“熵”的概念,很多企业之所以出现大量的内部勾心斗角,部门墙,协同不顺畅,其根本的原因是大家都站在自己的立场玩着自己的小游戏,对整体组织就产生了熵增的效果。

而战略就是构建一个大游戏,让人人都在其中,而没有时间去玩自己的小游戏的过程。所以战略规划的目的是为了共识,为了以后大家都能发自内心意愿去执行战略。所以你们发现我把华为业务领先战略模型BLM(Business Leadership Model)的左边改成了战略共识而非战略制定,因为制定的目的是为了共识。

经过华为应用打磨的业务领先战略模型BLM

问题2:

那怎么让大家达成共识呢?是要让每个人脑袋想法都跟CEO一样,都完全认同吗?

不是的,那是绝对不可能做到的。

共识有几种情况:

第一种是用系统思考的方式,让大家建立起参与感,并且获得信息对称,做出趋同的认知。

先让大家一起站在外部客户的视角去看看,谁是我们客户,谁是我们敌人,什么是机会;然后都站在内部的视角去看看,什么是我们的优势,什么是我们的短板,该把资源聚焦到什么战略控制点上,不在非战略机会消耗战略资源;然后再都站在行业外围和企业老板的视角去看看,我们的这盘棋该怎么下,我们的活动范围在哪里。

这样我们用思维来引导思维,用科学的方法让大家去共识,这就是系统思考的方法。

第二是让这个战略相关的核心团队先获得共识,让一小部分人愿意摸着石头过河,让一部分先富起来,来影响那些观望的人加入我们。不是所有人都有主见,我们要有策略的团结一部分人去影响另外一部分人。

第三,共识也可以分阶段来操作。

老板站在3层楼,可以看到500米开外的地方,而我们执行层站在1层楼,只能看到100米,我们的老板非要提醒大家说200米后有个坑,虽然他是对的,但下属们是不愿意认同和接受的,因为他们没有这个高度。

我们要不要因此而争论不休?千万不要,我们可以就现在可以执行的100米达成共识,让大家先走起来,等走到100米后,他们自然会发现200米的地方果然有个坑,这就是逐步解码共识。

所以共识需要分阶段来操作,目的是为了可以去执行,而不是原地待命。作为领导千万不要让你的下属经常闲着,这样他们会开始玩自己的小游戏的,要让他们多执行。

所以你们看,你们把这么好的共识过程交给外部咨询公司干,结果内部团队还在闲着内耗,是不是很亏?

三、没有勇气直面瓶颈就无从谈起战略解码,解码要解决“能不能干成”的关键问题

下面我们聊聊战略解码,解码这个工作对企业至关重要,很多企业总是没做好。

其实市面上有个工具用于解码特别好,但到了中国就被玩坏了,这个工具就是平衡计分卡BSC。

平衡计分卡的核心是“平衡”,到了中国就玩成了“计分”,成了绩效管理工具,天天折腾KPI考核。平衡计分卡本来是用于业务单元管理的,结果现在什么团队都要搞平衡计分卡。内部的职能团队搞什么平衡计分卡?都搞不清楚自己的财务层面和客户层面怎么测算,其实他们用鱼骨图都比平衡计分卡好使,简单有效。

我们总有时间天天不断地换工具学习尝试,却没有时间把一种工具学到家、用起来。华为管理没有秘密,就是把简单的工作坚持到极致,就成了宗教般的智慧,任正非就成了教父。

问题1:

那到底什么是战略解码?解码要解到什么程度呢?

战略解码就是让执行层理解战略并且找到和自己关系的过程,是实现从战略到战术的科学转化过程。

战略解码的输出就是关键任务和依赖关系,只有任务才可以被科学管理起来。解码的最后要形成这么一份战略战术ST图,要把上层的战术与下级的战略进行有效的联结,要确保下级的关键任务能够有效支撑我们的上级战略。让每个人能够各司其职,又能整体有效联结。

战略战术ST图

在这里我想再澄清一个概念,也是现在中国的管理圈里面的一场现象运动,就是KPI和OKR之争。

我想告诉大家,不要非黑即白的去争论这个问题了,人家发源地美国都不讨论这个话题,我们啥都没有学好却又开始狗熊掰棒子。

我们看看这两个词:KPI(Key Performance Indicator),影响绩效达成的关键指标,所以先要看KPI跟绩效目标的关系,所以影响目标达成的关键任务的验收标准就是KPI。再来看看OKR(Objectives and Key Results),目标及关键成果,其核心也是支撑目标的关键任务管理法。

看到了吗,KPI和OKR是由两个不同的公司发明、为了解决同一件事情的不同说法而已。就像正月十五,南方人吃汤圆,北方人吃元宵,虽略有不同但本质没有不同,这种无意义的流派之争无异于盲人摸象。

这是文人的游戏,不是我们企业家的视角,我们要的是解决问题有效性,而不是名词的精确性。所以你发现美国管理学界都说KPI和OKR,是兼容并存的,我们总喜欢谈KPI或OKR,是互斥的,这种概念之争没啥意义。

问题2:

那什么样的任务才叫关键任务?

我们有的企业因为没有抓住关键这个词,所以经常会解出很多操作性任务,这些任务可以每年干,持续干个20年,那都不是关键任务。关键任务就是影响目标达成的瓶颈突破的任务或关键里程碑的任务,这些任务不完成,目标就很大概率完不成,需要我们重点关注,纳入管理跟踪。

也就是当年任总经常套用毛主席的话来教育我们,各级业务干部要不断抓住业务的主要矛盾和矛盾的主要方面,这些主要矛盾就是关键任务。

为啥一定要提瓶颈呢?因为企业的效率和产出都被瓶颈的能力约束住了,只有突破瓶颈才能有效成长,当然瓶颈突破一定有难度。

我喜欢用这个公式去讲成功:

成功 = 勇气 X 智慧 X 耐心 X 运气

各个要素之间是乘法关系,如果任何一项没有做好都可能影响成功。这里面勇气是排第一位的,也是最重要的,敢于直面瓶颈和主要矛盾,并去突破它,这是成功和成长的先决条件,按部就班地原地踏步是无法成为伟大的公司的。智慧就是懂得先做什么后做什么的取舍选择,就是战略思维,这个也很重要,但不及勇气更重要。所以关键任务一定要敢于识别和突破瓶颈。

当然任务解码出来下属不一定愿意接的,如果要让下属愿意领走,需要考虑任务跟他的关系,这个关系的建立就成功地实现了责任移交,把领导身上的猴子成功地交给下属背着,这个是管理的套路,也是对人性驾驭的能力,我们今天不详细阐述,我们内部辅导的时候个案交流。

四、打造流程型组织能力是战略执行的关键,要解决“干的顺不顺”的问题

任总对华为的中层干部提的要求是:布阵、点兵和请客户吃饭。这个请客户吃饭是让各级干部多到一线跑,了解真实的客户和市场情况,做好那只“春江水暖鸭先知”的“鸭”。

对华为的高层干部要求是:把握方向、布阵点兵和学会分钱。

你会发现对各级干部的要求中都有关于“布阵点兵”的能力要求,这个就是组织能力建设的核心,也是战略执行的关键。

“组织”这个词也很有意思,什么是“组”,什么是“织”,老祖宗造词的时候是很考究的。我们古人不像我们有互联网和图书馆,有高铁和飞机,可以经常走出去思维碰撞和学习,他们都是通过“格物致知”的方式去分析身边的事物,提炼基本规律,达到“悟”的程度。我猜想“组织”这个词就是我们老祖宗数自己肋骨的时候悟出来的。因为人是大自然最完美的有机组织之一,身边一直有,是最容易“格”出来的。

我们看看人这个组织的运作。我们这个组织的最高领导就是“大脑”,大脑从来不需要每秒钟通知脉搏去跳动,去通知心肝脾肺肾去工作,为什么呢?因为这些“组”(器官组件)都已经在一套成熟的业务流上各司其职了,通过业务流形成了“织”的交互,这些在业务流上的工作都可以有序的执行,大脑只需要管不在业务流上的例外工作或业务流不顺畅时的干预工作即可,所以这个入流很重要。

我们很多企业的组织设置没做好,只有组,没有织,组与组之间都是部门墙,缺乏业务流的打通,所以建设流程性组织能力是很重要的战略执行关键,我们这些“大脑”要经常性的关注我们的业务流顺畅不顺畅。

华为的“布阵点兵”心法也很简单,就四句话:

根据战略决定要不要设组织

根据业务流决定如何设组织

根据生命周期设置组织导向

根据组织导向挑选合适干部

这四句心法非常朴素,但至关重要。刚才我逐句讲解了一些操作中的注意要素,其中关键要素再总结提炼一下就是:布阵要关注“入流”,点兵则要“不入流”,用人所长,绝不求全责备,擅用歪瓜裂枣。

通过业务流的上下游关系,让组织和组织之间形成合力,互相之间多递“投名状”,自然就形成了协同组织。(未完待续)