天南地北常德人 | 贺福初:胸怀大志 心系家乡

记录奋斗人生

凝聚常德力量

常德广播电视台

全新打造的电视专栏

《天南地北常德人》

为您讲述在外常德优秀儿女

创业打拼的精彩人生

▲视频|贺福初:胸怀大志 心系家乡

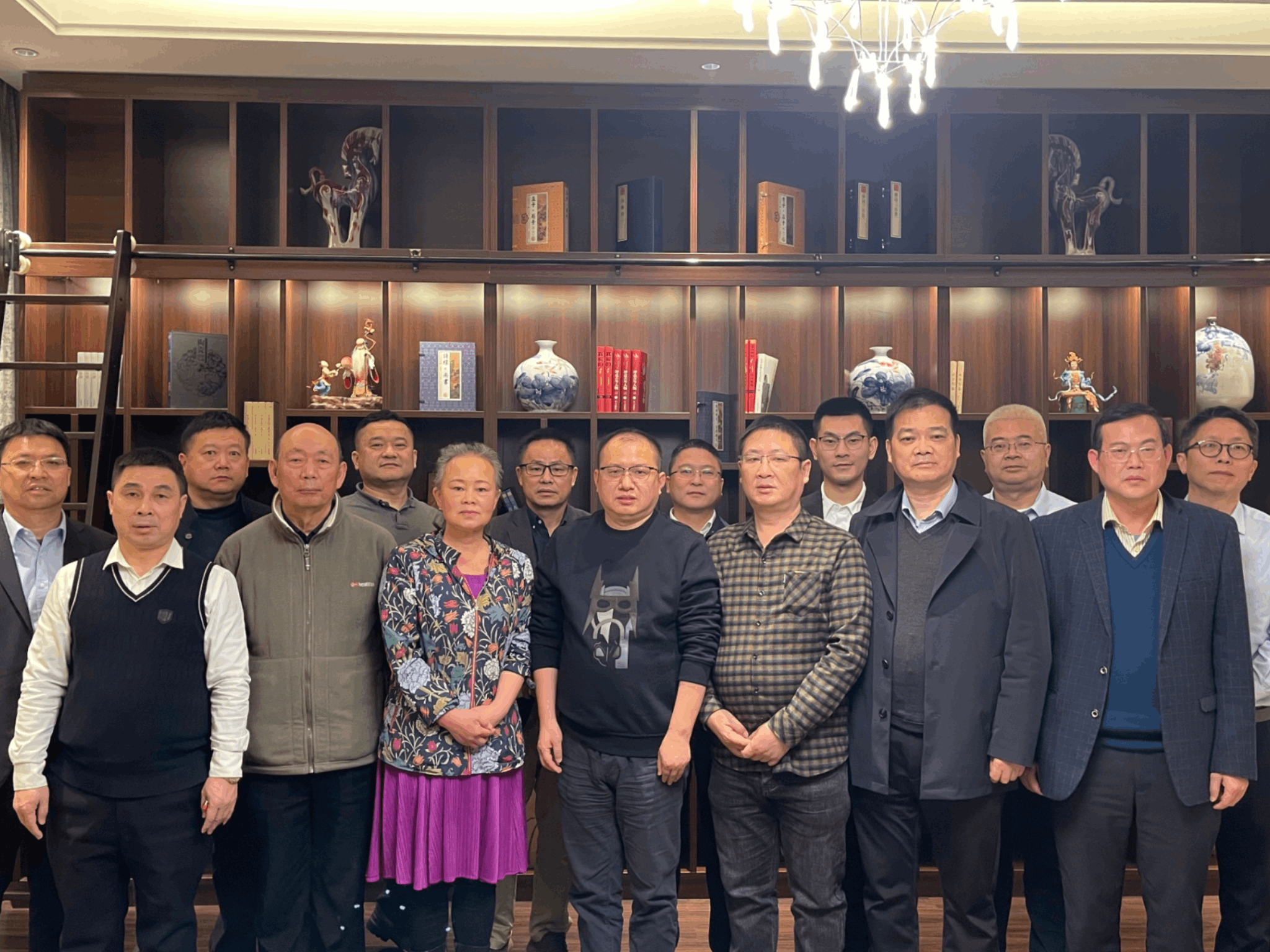

他是中国科学院院士、发展中国家科学院院士、军事科学院原副院长、中国蛋白质组学创始人和学科带头人——贺福初。日前,他受邀回到家乡常德,考察生物医药产学研对接及科技项目发展情况。在常期间,本台记者围绕贺福初院士的求学科研经历,以及常德创新发展等话题,对他进行了专访。

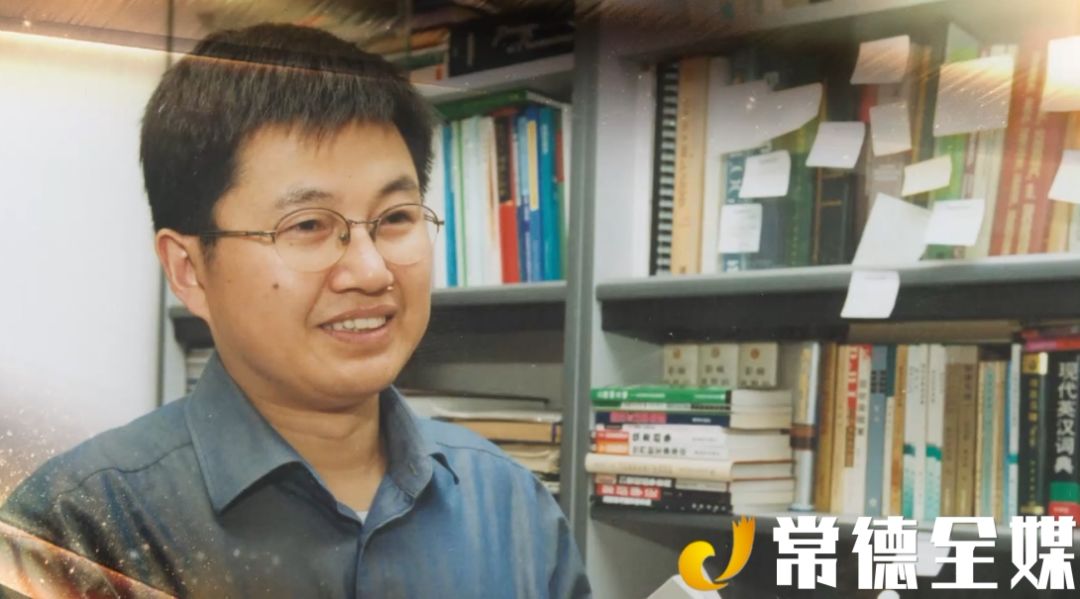

贺福初,1962年5月出生,湖南常德人,蛋白质组学家,中国科学院院士,1982年毕业于复旦大学生物系,现任军事医学科学院研究员。是人类蛋白质组计划国际执委会成员,亚太蛋白质组组织主席,“中国人类蛋白质组计划”首席科学家。获国家科技进步奖、国家自然科学奖等国家级奖项6项,军队科技进步奖等省部级一等奖8项。

来到复旦大学之后,报考物理学专业的贺福初被安排在遗传学专业,他几次想换专业,但都无功而返。而恩师谈家桢的一次遗传学讲座,彻底打动了这个沮丧而落寞的湖南小伙。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士贺福初:他讲了遗传学发展的历史,他的老师是摩尔根,是诺贝尔奖获得者,也是整个人类的现代遗传学之父。遗传工程不仅能够认识自然界、生物界,而且可以条件改造生物界,和人工设计生物界。这就是遗传工程的很重要的一个能力,而这是人类进步的一个很大的动力。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士贺福初:它改变了整个人类,物种都是经过了自然进化的,但是有了基因工程的手段之后,人类就可以改造物种,甚至可以制造物种。

贺福初认为,新中国成立至今,实现“站起来”靠的是解放劳动力;实现“富起来”靠的是解放生产力;而要实现强起来,就要进一步解放创造力。常德要想在今后的发展大潮中占据一席之地,首先就要做到“呵护好奇心、保护原创”。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士贺福初:我觉得还是一点,解放创造力,让全民的创造力能够得到解放。无论是我们的学校也好,各级政府也好,各级官员也好,我觉得要牢记一点,唯有创造才能制造未来、创造未来。所以我们一定要从家庭,到学校到社会,不断呵护创造力。这是我们民族的希望,社群的希望,当然也是我们常德的希望。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士贺福初:对家乡的科技的发展,经济的发展,我会尽我一切努力。因为我知道自己有今天,是家乡父老当时供其所有,身上始终背负着家乡父老乡亲的重托,所以,一方面一定把自己的事业做好,第二方面尽自己一切所能来回馈家乡,这从来没忘记过。

(常德全媒记者 袁铭嵘 刘清勇 李子旦 编辑 高乾)