分享丨探源茶船古道

桃源第一站

作者 | 常德日报

来源 | 常德日报 2017-08-11

摄影 | 陈欢

8月9日-10日路线:桃源县郑家驿、茶庵铺。

(制图:张渝婧)

探源日志

问津郑家驿

常德日报记者 杨力菲

8月10日 晴

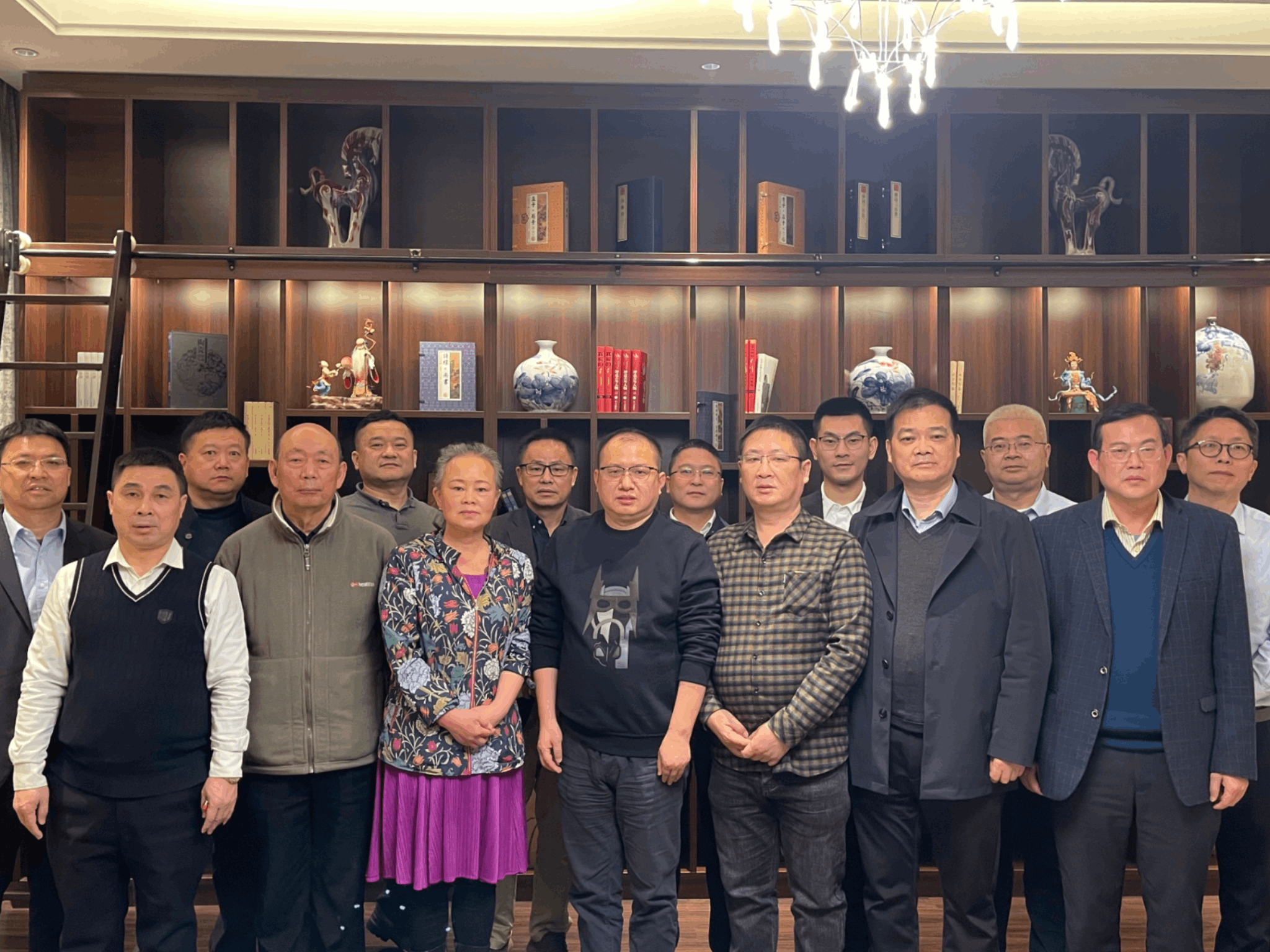

采访团来到桃源县郑家驿镇。

“武陵红”探源茶船古道采访组在郑家驿麦市古渡口。常德日报记者 陈欢 摄

“驿”,古时专供传递文书者或来往官吏中途住宿、补给、换马的处所。资料显示,明洪武四年,朝廷在沅水一级支流澄溪麦市码头建郑家驿。清光绪年间,郑家驿设置马45匹、马夫22名、贡夫75名,并沿驿道设官渡。明清两朝,郑家驿成为重要的水陆官道。

郑家驿镇居委会前街道的水泥路,就是村民们口中的“老街”,这里曾是无数南北商贾的歇脚之所。一位盘坐在藤椅上的老人痴痴地看着我们,手里娴熟地剥掉一个干玉米。指着杂草丛里一堵2米多高斑驳的残垣,老人告诉我们,这是封火墙,什么时候修的,已没人能说清。老人说,他爷爷小时候就住这条街。那时,吊脚楼和木屋屋挨屋,瓦挨瓦,街道弯弯曲曲,“鸡公车”推来卖山货的,竹排送来一担担茶叶,小贩挑着货郎担吆喝,夜里灯火通明,小镇十分繁华,当时,俗称“小南京”。说起这些,老人颇为自豪。

当年古驿道上的新安桥,已是杂草丛生,旁边修起了高速公路,新老对比,演绎着时代的变迁。常德日报记者 唐直秋 摄

穿过街道旁的林荫小路,眼前出现一座爬满青苔的双拱石桥,桥上刻着新安桥3个繁体字。谁曾想,这里曾是“老街”的街心。随行镇党工委办公室主任聂俊告诉记者,桥下这条溪叫新桥港,汇入澄溪。过去陆路交通不便,水运发达的时候,港宽一些,但也不好走船。商人们要把货运到澄溪的麦市码头,往往会走近路,过这座桥。后来修了公路,这里也就慢慢荒废了。记者抬头看到,就在离石桥不足50米的地方,长吉高速上的车辆川流不息。

麦家河抗战机场旧址,现在种满了荷花。常德日报记者 冯文正 摄

郑家驿不仅是水陆官道,更是兵家必争之地。麦家河村,在前往麦市码头途中,采访团来到中国军队1945年修建的抗战飞机场旧址。据村民回忆,过去经常能看到支援中国的美军飞机将军用物资运到这里。机场1958年被毁,如今跑道变成了村道,停机坪变成了2片近200亩“红莲湖”。

麦市渡口,当年的工人就是踩着这青石板台阶,将茶叶一担担挑上船。常德日报记者 姚瑶 摄

麦市码头下游400多米澄溪注入沅江。因沅江修筑凌津滩大坝,将澄溪水位抬高了1米多,麦市老码头被淹去一半,仅留下一段青石条台阶。河里歪歪斜斜停靠着几条机动捕鱼船。岸边杂草丛生,一支破旧的木船倒扣在地上。聂俊告诉记者,当年码头繁华的时候,竹排、木排、货船挤满了河面,船工、挑夫来回奔忙。晚上,岸边搭起一长溜戏台,南腔北调,热闹非凡。

在沙坪、茶庵铺等桃源县茶叶主产区,像澄溪这样的沅水支流还有夷望溪、杨溪、水溪等多条。世世代代居住在这里的山民,在雨水充沛的季节,驾起竹排,把茶叶和山货运送出来。一担担茶叶在各个码头装箱送入沅江,进洞庭湖,再出岳阳城陵矶,走长江,送往沿江各大港口……

时代变迁,陆路繁荣,码头没落,代表着内陆地区交通运输形式的一种演变。

一株穿越千年的野茶

常德日报记者 韩冬

午后休整半小时,采访团从郑家驿出发,赶往下一站——茶庵铺。

桃源野生大叶茶基地。常德日报记者 陈欢 摄

沿着319国道驶入桃源县西南部山区,车窗外飘过的如黛青山与叠翠茶园,给饱受烈日眷顾的我们带来丝丝清凉。与茶庵铺镇的工作人员汇合,我们直奔传说中的“千年野茶树”。

“传说湘西雪峰山尾端,有一种奇香无比的野生茶树”,1959年,在湖南省茶叶技术学校学茶3年的卢万俊毅然回到老家太平铺(今茶庵铺镇),对恩师王威廉的提醒念念不忘。他知道,若能找到,功莫大焉。

“当时我在茶厂工作,全乡有12个村办厂,带着老师的心愿,没事就进山寻茶。”卢万俊清晰记得,就在海拔350米处的陆家冲村,一株罕见的大叶茶树进入他的视野。他考量着,这应该是个好品系。

卢老的说法与一天前我们在桃源县城的茶船古道采访座谈中,县农业局原副局长、高级农艺师刘学进的介绍一致。西晋《荆州土地记》中载:“武陵七县通出茶,最好。”当时,武陵郡治设在沅陵县,桃源属武陵郡,而沅陵县并不产茶,这“最好”的茶自然是指来自雪峰山脉深山峡谷的桃源野茶。

一株野茶树的发现,惊动了业界,学者专家纷纷过来考证。叶长21厘米,宽15厘米,世间少见,谓之“大叶茶”。然而,茶树只开花、不结果,无法实行有性繁育。

“先保护起来再说”,当时的常德地区农业局干部欧阳仁俊前来考察,垫付100元交给村里,嘱咐村民好好照看这株野茶树。这在月工资四五十块的年代可是个大手笔。

集合多方力量,抢救濒临绝迹的珍品,县委、县政府选定在太平铺建立大叶茶良种繁育科研所,茶学专家朱先明等亲临现场悉心指导,卢万俊自此和大叶茶较上了劲。

开发大叶茶产品时,有人不看好,认为“大叶茶梗子撑得船,叶子包得盐”。后来经过鉴定,大叶茶品种与云南乔木型大叶茶有亲缘关系。桃源大叶茶的出众在于具有“叶片硕大、叶质柔软、叶色硕壮、茸毛较多、汤色翡翠、气味芳香、余味悠长”的优良品质。通过扦插无性繁育出的茶树良种“桃源大叶1号”和“桃源大叶2号”两个株系,茶叶专家鉴定,富含有益人体健康的硒、锌等微量元素与多种酚类物质,茶多酚含量高达35%,氨基酸含量8.56%,高于常规茶品一倍以上。

1987年,石门、新化、岳阳、长沙等地试种,并列入省“星火”计划项目;1992年,“桃源大叶”被列为全省地方优良推广品种; 2005年,桃源县人民政府向国家申报野茶王为国家原产地域地理标志保护产品,当年获准,桃源野茶王从此以茶叶新贵身份享有与“西湖龙井”“君山银针”“黄山毛峰”等国内历史名茶齐名的尊荣,大叶茶也每年以新植千亩以上的速度发展,至今全省种植面积达15万亩。

现年77岁的卢万俊,只是带着我们走进他的茶园和茶叶加工厂,因为那株野茶树在60多里外、不通车的山中某个“神秘处”。

在这片茶园里,良种野茶得到了大规模的繁衍。“每年3月中旬到11月都是采摘期,7到10天采摘一拨,‘桃源大叶2号’茶园亩产达到一万五六千元”。卢万俊坦言,以茶为伴,简单充实,会坚持做茶,一代一代做下去,“桃源大叶茶最宜做红茶,坚持力推红茶”。

在桃源大叶茶开发40周年之际,中国茶叶学会副理事长、湖南省茶叶学会理事长刘仲华这样评价桃源大叶茶:“它是我国高产茶树品种的典型代表,是中小叶种茶区生产优质红茶的最佳选择,是中国优良茶树品种资源宝库中的一朵独具魅力的奇葩。”

世界上的名茶,没有哪一种能抛开地理条件,一方水土,决定了一种茶的品质。山环水绕的茶庵铺,是一片孕育希望的沃土,也是一方创造奇迹的宝地。卢万俊打趣:“如能活到茶寿108岁,桃源大叶茶形象代言人我当仁不让”。

“百尼茶庵”的苦与甜

常德日报记者 李张念

沅江主要支流之一夷望溪,水运风光不再。常德日报记者 陈欢 摄

秀美桃源,五溪归沅。8月10日下午,探源茶船古道采访团一行行至五溪之一的夷望溪,溪水清澈,水流平缓,两岸平地丘岗,茶园密匝。地上绿毯斜坡,天上白云高悬,好一派明快画风。当年,沅溪的茶农利用竹排,将这一带的茶叶顺溪运抵沅江,装上大船,然后出沅江,入洞庭,通江达海,销至国内海外……与茶船一道远行的,还有源自溪畔的“百尼茶庵”的故事。

湖南百尼茶庵公司的工作人员正在晒茶。尚一网实习记者 裴维维 摄

我们坐在百尼茶庵茶业公司的会客室内,一边品尝公司自产的黑茶,一边听公司总经理龙文平讲述“百尼茶庵”的品牌故事。

当年,这里是茶马古道的必经之路。本地青壮年劳力为了养家糊口,跟着马帮离开故乡贩卖茶叶。外面的世界充满了艰辛和诱惑,离家的游子们不少人未能归家。为打听自己丈夫的消息,这里的女人们就在古驿道边搭起一座又一座茶庵,让经过茶马古道的人们在此歇脚停留,请他们捎去自己对丈夫的牵挂。茶庵铺镇也因此而得名。

那时,茶庵里的茶香悠远绵长,带着妻子的思念飘向远方;茶庵里的茶汤入口苦涩,藏着柔弱女子独自支撑家庭的辛劳。一片茶叶,养活了一方山民,但是这些失去了丈夫的女人们,却只品尝到了无尽的苦涩。

说到动情处,龙文平眼眶湿润,我想,她该是同情那时女人的命运,也可能想到了自己创业的艰辛。2011年,她与丈夫饶文兵正因被这段故事所打动,注册了“百尼茶庵”作为公司的名字。

饶文兵自幼与茶结缘,其父就是茶庵铺八斗溪的手工做茶老把式,“将家乡的茶做大做强”是他的梦想。而当饶文兵遇见龙文平后,这就成为了他们夫妇二人共同的梦想。

为了支持丈夫,龙文平辞掉常德市农机局打字员的工作,去往山东与丈夫一起打理一间茶叶门市部。1995年,二人攒下了第一桶金,毅然回到家乡茶庵铺镇,创办茶厂。虽然因为经验缺乏等原因,一度面临亏损,但他们从未灰心。一边学习别人的企业管理,一边向老一辈人学习制茶技术,终于令企业渐渐有了起色。

2013年,当地茶农在马坡岭上偶然发现了一片野茶林。马坡岭位于雪峰山脉,海拔近千米,四周是悬崖绝壁。山上原来有一处古寺庙,建于嘉庆十七年,距今已有200多年历史。古寺庙遗址附近的半截“茶禅界碑”,诉说

常德茶产业的发展,她认为从历史、文化、资源、市场等方面综合考量,常德应该抓住红茶不放。

从公司出发,经由一条新修的水泥茶路,盘旋而上马坡岭,抵达“崖边野茶”茶园。身体刚探出车门,茶香已伴着微风扑面而来。定睛一看,茶园里无论是虬枝曲展的老树,还是娇小可人的新树,枝上都发出了嫩绿密匝的新芽。景观亭、观景台、犀牛池点缀在绿色的波浪中,游人的欢声笑语在茶园中回荡……

在我们即将告别龙文平的时候,一个好消息从长沙传来:在前不久的湖南茶叶“十佳茶旅景区”的评选中,“桃源百尼茶庵崖边野茶生态园”成功入选。“百尼茶庵”,从最初古道边的苦涩滋味,经历时光和汗水的洗礼,迎来了属于它的甘甜。

终点站

作者 | 常德日报

来源 | 常德日报 2017-08-14

摄影 | 陈欢

8月11日路线:桃源县沙坪镇。(制图:张渝婧)

探源日志

漫溯澄溪

常德日报记者 杨力菲 李张念

8月11日 雨转晴

采访团来到“探源茶船古道”最后一站桃源县沙坪镇。

沙坪地处沅水主要支流澄溪下游,茶叶输出极为方便。明代,沙坪逐步成为湘黔茶马(船)古道的重要驿站。茶叶作为支柱产业,有400多年历史。

沙坪镇的澄溪,曾有一座建于清末的风雨廊桥连接两岸,现在只剩下青石板台阶。

镇政府前是澄溪,澄溪上有座桥,桥两岸就是沙坪老街。在桥上可以看到,澄溪上游不远处,溪畔散落着几块青石板和一段石阶。市茶叶办的龚维为采访团请来的向导告诉记者,那里曾有一座风雨廊桥。清末,茶商周敦悟为方便两岸茶行运茶,便出资修建了此桥。

蒋家老茶行,以前是老街上蒋、周、黄等“八大茶行”之一。现在只剩下一座破旧的四合院。

现在,老街街边木楼参差错落,斑驳的封火墙时断时续。老街上,过去蒋、周、黄等“八大茶行”,仅存1个蒋家老茶行四合院遗址,有100多年历史。院子里,蒋家的后人告诉记者,当年繁华的时候,老街上有43个四合院,其中很多院子都是制茶作坊,院前门就是店面,院子就是工人们制茶的地方。人多时候,1个院子能挤下200多人。清咸丰年间,赣粤茶商在沙坪设庄收购鲜叶,试制工夫红茶。清同治年间,商人传授红茶初制技术,并就地办厂制造红茶,是为桃源红茶之始。

茅家坡的青石板驿道,时当年安化与桃源运茶的重要通道。

从沙坪老街,逆澄溪而上,到两溪口,中途有个叫茅家坡的地方。路边有条驿道,当年,没有公路,沿着驿道530级青石板台阶往下走,可以通到澄溪水边。这是当时安化与桃源运茶的重要通道。经年累月,石阶被担茶人的脚磨得光滑无比,又因被雨水沾湿,仅存的473级石阶让人走得战战兢兢。

冷家溪上的青石桥,当年桥头的4樽避水石兽,现在仅剩1樽。

再往上,为两溪口。这里冷家溪与板溪交汇成了澄溪。眼前有两条岔路,沿板溪走,通安化。走冷家溪,则继续向桃源县最高点牯牛山前进。一座青石桥跨过冷家溪,其左右拱部各雕有一条蜈蚣,据说是避水的吉祥神物。桥头桥尾,4尊石兽仅剩1尊,身上雕刻的线条已有些模糊……

晚清秀才刘太茂故居。当年属于大宅,现在已破败不堪。

过桥,穿过杂树丛生的山路,就到了晚清秀才刘太茂故居。一座瓦木结构的院子,正屋高两丈三尺八,与两旁厢房连成凹字形,是桃源境内最高的木制传统民居。作为刘秀才的第五代后人,屋主人刘和佳说,祖上能修这么好的宅子,离不开刘家的茶叶生意。晚清年间,刘太茂的父亲刘金达凑了500担茶,用火排,从两溪口出发,运到麦市码头,再装箱改河船托运,经由沅水、长江抵达汉口,卖了3600两银子。担心过洞庭湖遭强盗,刘金达把银子换成了600担铜板,托青帮的镖船运回家。至麦市,又用7只筏子运回。后来,500担茶换7船铜板让刘家发家的传说就传开。以茶致富让村民们看到了希望。

旧时,茶船古道上最常见的是火排。探访途中,采访团见到了火排真容,由十几根竹子捆扎而成的筏子,粗端经火烤软后向上翘起,可以挡住前涌的水流。艄公告诉我们,火排稳定性较好,适合在山间的溪流上穿行,每只可以承载3000斤重量。如今,火排漂流成了一项旅游体验项目,在古船道上焕发着新的生命力。

沿冷家溪上行,至双溪口。这里金场溪与冷家溪交汇,又分两条岔路,沿金场溪至安化,走冷家溪去牯牛山。“沿冷家溪再往上走一段就断流了,牯牛山上的茶运往沙坪,都要从这里上火排。”向导告诉记者,沙坪探源茶船古道的终点只能到这了。

探源茶船古道,一路经历,采访团从常德一直追寻至此。站在双溪口的磨盘嘴桥上,轻抚那饱经风雨的石桥,记者不禁感叹,探寻茶船古道源头不仅是要找到地理位置的起点,更重要的是寻找茶船古道文化的发源。

繁华远去,茶香依旧

常德日报记者 姚瑶 韩冬

桃源县沙坪镇里的这处茶厂是本次探源茶船古道采访的重要一站,因为,在常德乃至中国茶叶发展史上,这是一处无法绕开的地方。

当年辉煌一时的桃源老茶厂,现在只剩残垣断壁。

8月11日上午,采访团一行走过“毛主席语录”下的大高门,在一栋二层筒子楼前驻足。“如果不是进行过修复,眼前的老工房早就垮了,厂房里千万不能吸烟。”照看厂子的贺双远老人赶紧上前打招呼。

沿着老人手指的方向,轻轻靠近,生怕惊扰得瓦砾散落。大型制茶机械成排成列静静伫立在偌大的厂房内,机器与工具锈迹斑驳,枫木茶箱堆放覆盖了一面墙;厂房的数十根立柱上布满青苔,有的用长木条支撑起;标有序号的毛茶仓库散发着浓烈的桐油气息,仓锁的功能不再;越过一片齐腰杂草,在厂区边缘找到被破旧凉亭护佑着的镌刻着“同德堂”的石碑。

摄影记者的快门没有停歇,此刻,一场雨的不期而至,让沉闷的地面蒸腾出股股热气,也给沉寂的工厂添上滴滴回响。

这一切,在71岁的刘方玉眼里既熟悉又陌生,包括他自己,儿子、孙子三代人都在此成长。1955年,他随制茶工的父母从安化茶厂抽调到桃源茶厂。选址沙坪的桃源茶厂是中央与省直属的国营茶厂,当时全省四大国营茶厂,另外3家分别位于长沙、安化、新化。

旧时,茶船古道上最常见的火排,每只可承重三千斤。

为什么选址桃源沙坪?在县农村工作部副部长位置退休的陶大成有发言权。桃源县地处湘西北,南枕莽莽雪峰、北倚巍巍武陵,历来是中国茶叶的主产区。而桃源红茶的生产始于清同治四年,也就是1865年,当时的世界茶市倾向于红茶,需求量激增,江西、广东商人鉴于桃源茶质上佳,茶工技艺精湛,便就地设庄制作红茶,以沙坪镇为集散埠头,整箱整箱的茶叶先从澄溪放排到沅江,走水路经汉口转售海外,每年出口2万余箱。到清末明初,红茶出口更高达3万箱,每箱换银40两,利润颇丰。世事变迁,桃源县的各大茶行在1949年新中国成立前期相继停业。为恢复和发展茶叶生产,中国茶叶公司决策茶叶就地收购、就地加工,沙坪镇地处桃源茶叶产区中心地带,沅江支流澄溪河的中上游,历来是茶商集聚之地,于是厂址选定在沙坪。

85岁的敖胜甫是桃源茶厂的第4任也是最后一任厂长,他回忆起那段光辉岁月,精神十足——

当年从中国茶叶公司湖南分公司抽调5名党员组建桃源茶厂,他是5人之一,马川从安化过来当厂长,4.5万元的开办经费,1955年起,边建厂边生产,当年生产9000担工夫红茶。

1957年,中央决定在湖南省进行红碎茶试制,湖南选择了桃源茶厂。红碎茶是国际茶叶市场的大宗产品,而当年国内这种茶叶的生产才刚刚起步。全国70多家茶厂的技术人员在桃源茶厂做了40天的实验。实验非常成功,外形和内质均符合统一参考样。当年,全国红碎茶技术实验与推广会在桃源茶厂召开。

1958年,总公司要求机械化。没有茶叶机械专门生产厂家,机械化全靠生产中一步步改进。职工舒国楚肯动脑子,是厂里的技改能手,为机械化立下了汗马功劳,还因此评上了省级劳模。机械化后,人员骤减,女工只有400多人,男工200多人。次年,全国制茶机械联装自动化经验会也在桃源茶厂召开,全国98个茶厂派人参观学习。同吃同住同学习,近200人在厂房里打地铺、睡茶箱的场面蔚为壮观。

“当年进厂工作是无比荣耀的事”,刘方玉的记忆里,他所生活的厂区由原先的20亩逐步扩大到70亩,二层的天井木房车间很有气势,一人高的大钟挂在厂房梁柱上,上下班时间,钟一敲,整个沙坪镇都能听到。每年5月至10月是制茶高峰期,2000余名擀茶(拣梗)女工齐上阵。“到了3月半,心里不耐烦,想到沙坪去擀茶,弄点衫子钱……”就像茶歌里唱的,妇女们从周边的漆河、陬市、城关镇赶来做擀茶的季节工,她们按斤两拿工资,月收入除了付几块钱的房租,还有30多元。

桃源茶厂所在地万寿宫居委会原主任周作华,退休后爱收集史料写点文章,他曾著文《沙坪茶叶的历史沿革》。百年前的沙坪古镇有“小南京”之称,红茶卖到欧洲,商户几十家;沙坪镇一头一尾有建于清光绪年间的两座雕花风雨桥,横跨澄溪之上,桥上往来人群熙熙攘攘,可惜上个世纪70年代被拆毁;高山出好茶,湖红工夫茶走水路和陆路出去,澄溪水深,河道宽,茶厂码头停靠载荷量达30吨的桅杆帆船。

茶叶市场放开后,“生产工艺原本就没有多少秘密可言”的桃源茶厂风光不再。1998年,因体制机制无法适应市场经济条件下的激烈竞争,桃源茶厂宣布全面停产。

茶厂最后一任生产副厂长,53岁的周世洪,如今是一家私营茶叶公司的技术顾问。故地重游,他感慨:“即便是现在,桃源茶厂的设备和工艺都算好的,”在他眼里:“半个世纪,创外汇、做研发,茶厂已经出色地完成了它的历史使命。如今茶厂散了,人们继续谋生、品茶,山上的茶叶,依旧是这片土地上弥足珍贵的财富。”

结 语

向东,是大海……

冯文正

十来天时间,探源茶船古道之旅从夏走到秋。今天,待采访完桃源站,我们便结束探源之行。

探源之举是否达到预期?我们无法给出称心的评估。浸淫在浩如烟海的常德茶船古道历史文化中,感觉必定是渺小与无力。文化这东西,愈是接近,愈是陌生,愈是了解,愈是惶恐。行走之中,我们只能截取古道上的历史片段,呈现一鳞半爪,以期管中窥豹。结束意味着新的开始。我们期待更多有识之士参与系统发掘、整理茶船古道历史文化,期待下一次的重走之旅。

而此刻,我想到“向东,是大海”代为采访结语。因为似乎只有这句话,才能比较恰当形容茶船古道的出发与到达,才能表达茶船古道所显现出的开放与奋进的文化底蕴。

我们感恩天地造化。从地理意义上看,脉出武陵、雪峰的沅、澧两水,似两条粗壮胳膊,将常德先民走出去的渴望从大山深处递达远方。城头山的欸乃桨声,桃源茶的火排入沅,泰和合的千帆竞发,穿越历史,情境再现,带给我们意料之内的骄傲和意料之外的惊喜;两水沿途如珍珠般串联的港口、码头、集镇,当地人曾俗称“小南京”的水南渡、津市、郑家驿,让我们整个采访活动恍若从未走出过“小南京”。这是祖上的辉煌与荣光。

站在古渡之上,我们仿佛可以看见,一片茶叶从高山出发,经由高峡溪流,辗转沅澧两水,穿过洞庭长江,或漕运北上,或漂洋过海,去往异国他乡;我们仿佛可以看见,一条条木船满载外埠货物逆流而上,奋臂的桨手,呼号的纤夫,码头边盼归的女人,满心欢喜的团聚。一片茶叶,一条水道,承载着常德历史上经济的繁荣,承载着先民富裕的梦想。

走出去是探寻,带回来是接纳。交通,意味着物质的交换与文化的融通。茶船古道的意义基于寻求物质的丰富却远远超出了物质本身。

常德先民告别蛮荒走向文明,打开闭锁走向开放,古道的船头屹立过多少挺拔的身躯,昂起过多少智慧的头颅?星星点点见诸史端。采访途中,我们更是发现了一个十分独特的现象:始于辛亥革命,常德走出了宋教仁、胡瑛、覃振、翦伯赞、王尔琢、林伯渠、丁玲……还有贺龙转战石门大山多年的故事。常德一时人杰辈出,与历史上常德茶船古道的辉煌时期严丝合缝,我想这绝非巧合。

今日之常德,水、陆、空立体交通日益完善,“开放强市、产业立市”已成广泛共识,茶产业及茶之外的其它产业如何发展?茶船古道所代表的开放精神会带给我们启示,会催发我们奋进。这也许是探源茶船古道的应有之义。